Hintergrund des Projektes ist das Energiekonzept der Bundesregierung. Es fordert bis zum Jahr 2045 einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand. Maßgebliches Instrument zur Erreichung dieses Zieles sind das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und das Wärmeplanungsgesetz (WPG), die Standards für die Energieeffizienz und Einsatz von erneuerbaren Energien definieren. Das Problem: Da diese Standards in der Regel nur zu hohen Kosten umgesetzt werden können, bleibt Wohnraum im unteren Preissegment mit geringen Kaltmieten meist von einer energetischen Sanierung ausgenommen.

Hier setzt QUENTIN an: Im Rahmen des Verbundvorhabens werden effiziente, bezahlbare und kurzfristig umsetzbare Konzepte zur energetischen Quartierssanierung mit relevantem Primärenergieeinsparpotenzial erarbeitet. Beteiligt sind die Energieversorgung Oberhausen AG (evo), die Osterfelder Wohnungsgenossenschaft eG (GE-WO), die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Oberhausen-Sterkrade eG (GWG), die Servicebetriebe Oberhausen (SBO, Eigenbetrieb der Stadt Oberhausen) und Fraunhofer UMSICHT.

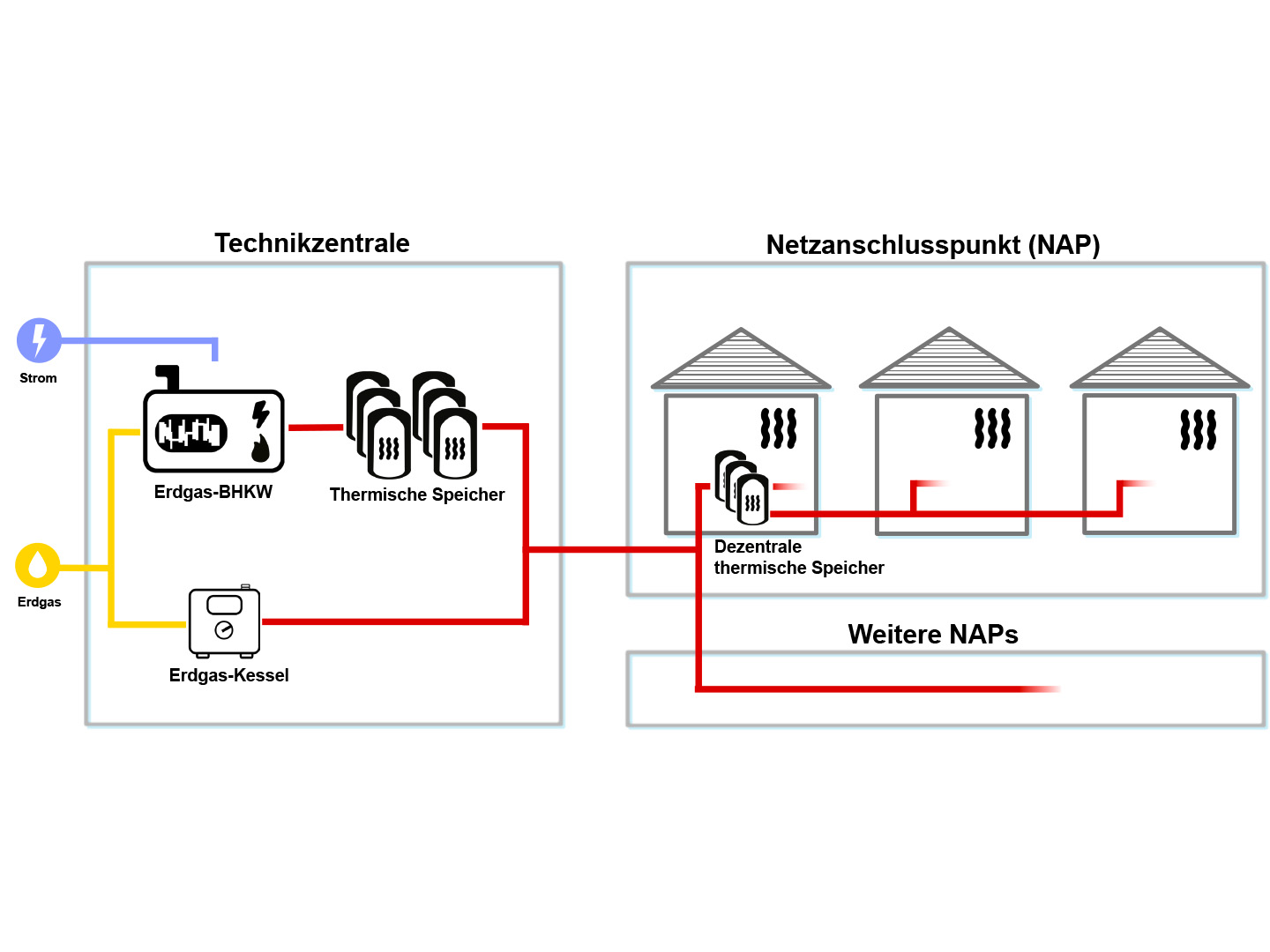

Die Projektpartner bauen auf Ergebnissen des 2019 abgeschlossenen Projektes »FlexKWK« auf, bei dem in Oberhausen-Barmingholten ein neues Konzept der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) für ein bestehendes Wärmenetz entstanden ist: Ein Blockheizkraftwerk, ein großer Wärmespeicher sowie ein elektrischer Warmwassererzeuger versorgen insgesamt 150 Wohneinheiten. Dadurch ist die Siedlung eine flexible Nahwärmeinsel geworden. Strom wird produziert, wenn er benötigt wird. Die dabei entstehende Wärme wird gespeichert und entsprechend der Anforderungen des Wärmenetzes zur Verfügung gestellt.

Solche Wärmeinseln sollen auch für vier ausgewählte Quartiere der Osterfelder Wohnungsgenossenschaft und der Sterkrader Wohnungsgenossenschaft aufgebaut werden. Begleitet wird dieser Prozess durch den Aufbau von Niedertemperaturwärmenetzen mit zentralen und dezentralen Wärmespeichern, der Sanierung ausgewählter Gebäude sowie die Einbindung öffentlicher Gebäude der SBO in das Versorgungskonzept. Parallel werden umfassende Analysen zu Sanierungsstand und Primärenergieminderungspotenzial durchgeführt sowie Sanierungsstrategien entwickelt, die eine Übertragung und kontinuierliche Weiterentwicklung des Konzeptes ermöglichen.

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT

Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT